日本切花輸出入協会主催*疲労回復科学のセミナーに行ってきました~花や緑の効果も~

先日浜松町で開催された日本切花輸出入協会主催の花きセミナーに参加してきました。

テーマは「疲労回復科学の進展~花や緑の効果も紐解く~」というもの。

講師は国立研究開発法人理化学研究所チームリーダとして、主に子供たちの疲労について研究をしている水野敬氏。

講演後の第2部はは実際に花の仕事をしている方々による「花きの効用を知り、花き産業のパイを広げる」というテーマでのパネルディスカッション。

私たちが扱っている花や緑が実際どのように役立っているのかを知る、とてもいい機会でした。

2030年には国民の30%が65歳以上、18%が75歳以上、そのうち25%が一人暮らしになるという超少子高齢化社会が到来。

健康寿命をいかに長く伸ばすことができるかは大きな問題となっています。

今のままの試算では、2025年には国と自治体の小売り者に対する保険料負担は16.7兆円になるとのこと。

ちなみに現在は9.8兆円。

7兆円も増えるって。。明らかに国家の負担は膨大になるだろうことくらいはわかります。

日本のためにも、もちろん私たち個人の事としても、いつまでも健康な生活を送ることってすごく大事。

じゃあ、健康寿命はどうすれば伸ばすことができるのでしょうか。

疲労回復の重要性

水野氏によると、健康寿命を延ばすために大切なことは疲労をなるべく早く回復することだそうです。

疲れがたまって慢性的な疲労を感じ続けていると、いつのまにか自律神経が乱れてきます。

自律神経が乱れると睡眠の質が低下し、疲労が回復しないまま慢性化し様々な異常や症状に。

病気の1歩手前です。

また、慢性疲労によって細胞が傷つき治りくくなるため老化もすすんでしまいます。

それって、すごく嫌かも。。

「疲れを感じている人の40%が慢性疲労です」と水野氏。

慢性疲労 → 自律神経の乱れ → 睡眠の低下 → とれない疲労 → 様々な異常や症状 → 病気

と、疲労を回復しないままでいるとこんな怖いことになるわけです。

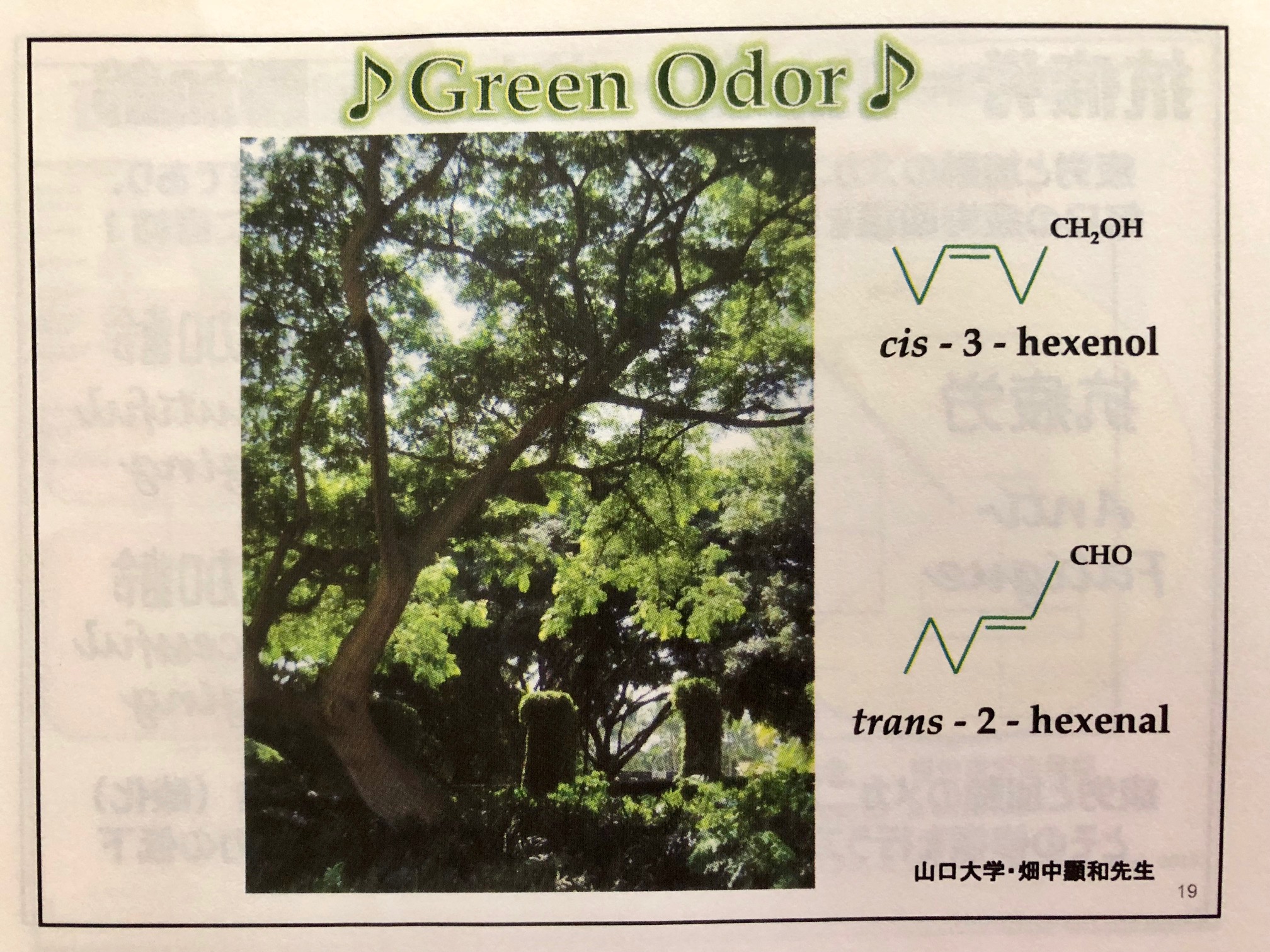

水野氏の講演のなかで疲労回復の一つの手段として取り上げたのが「Green Odor(グリーンオドゥール)」。

要するに緑の香りです。

GO(Green Odor)はセロトニン神経を活性化してくれるので自律神経の機能改善効果があるというわけ。

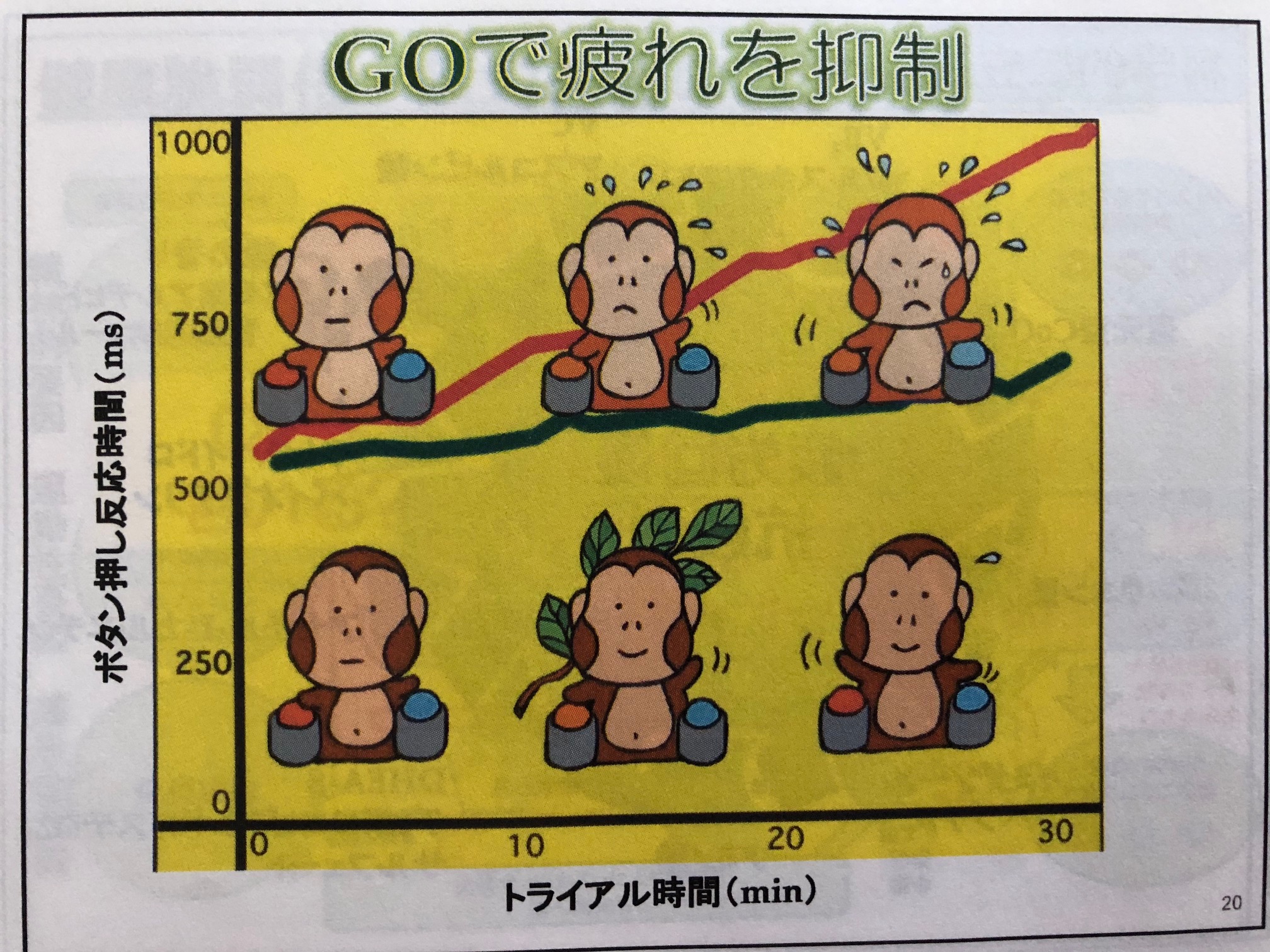

お猿さんに葉っぱのにおいを嗅がしながら作業をさせたほうが、何もないまま作業をさせた時よりもストレスの度合いがずいぶん低かったという研究結果もあります。

また、視覚による効果も認められていて、作業途中に自然や花や風景など癒されるような画像を挟むと作業後のストレス感がかなり減少しているという結果も認められているとのことでした。

ここでギモン。

では実物の花は?

残念なことに、現時点では花の成分が生理学的に人にどのように影響を及ぼすのかの研究がまだ進んでおらず、具体的な数値化はないとのことでした。

が、画像でストレスが軽減するなら本物の花なら視覚以上の感覚器官で癒し感をキャッチするんじゃないかなと。

疲労回復の研究は様々な分野で取り組まれているので、もっと花や緑がその一翼をえるようどんどん研究していただきたいです。

「疲れた人の顔を見ていると、悪い意味での適応能力が働き周りも疲れてしまいます。」と水野氏。

なんかわかる。

ということは逆もまたアリ。

周りの人たちと楽しく過ごすためにも、「疲れたらもどす」ことの重要性をひしっと感じた内容でした。

「花や緑は人にどんな影響を与え、疲れをとってくれるの?」

そんな疑問に答えてくれるかのような内容だったのが後半のディスカッション。

モデレーターの海下展也氏(クリザール・ジャパン(株)取締役副会長)による海外と日本との花需要の差の話は、何度聞いても刺激的です。

アメリカでやヨーロッパでは1.5倍から2倍のアップなのに日本は20%低下している話は前回詳しく講演してくれました。

花によって何がもたらされるのか、どういう満足感が得られるのか、花屋さんの役割はこれまでの商品販売から意識販売へと価値観の転換が求められています。

高単価で、ある程度年間を通して販売量が予測できるフラワーギフトが主力商品になるのは仕方のないことですが、花き業界の底上げとなるにはもっともっと生活になくてはならない存在になる必要が。

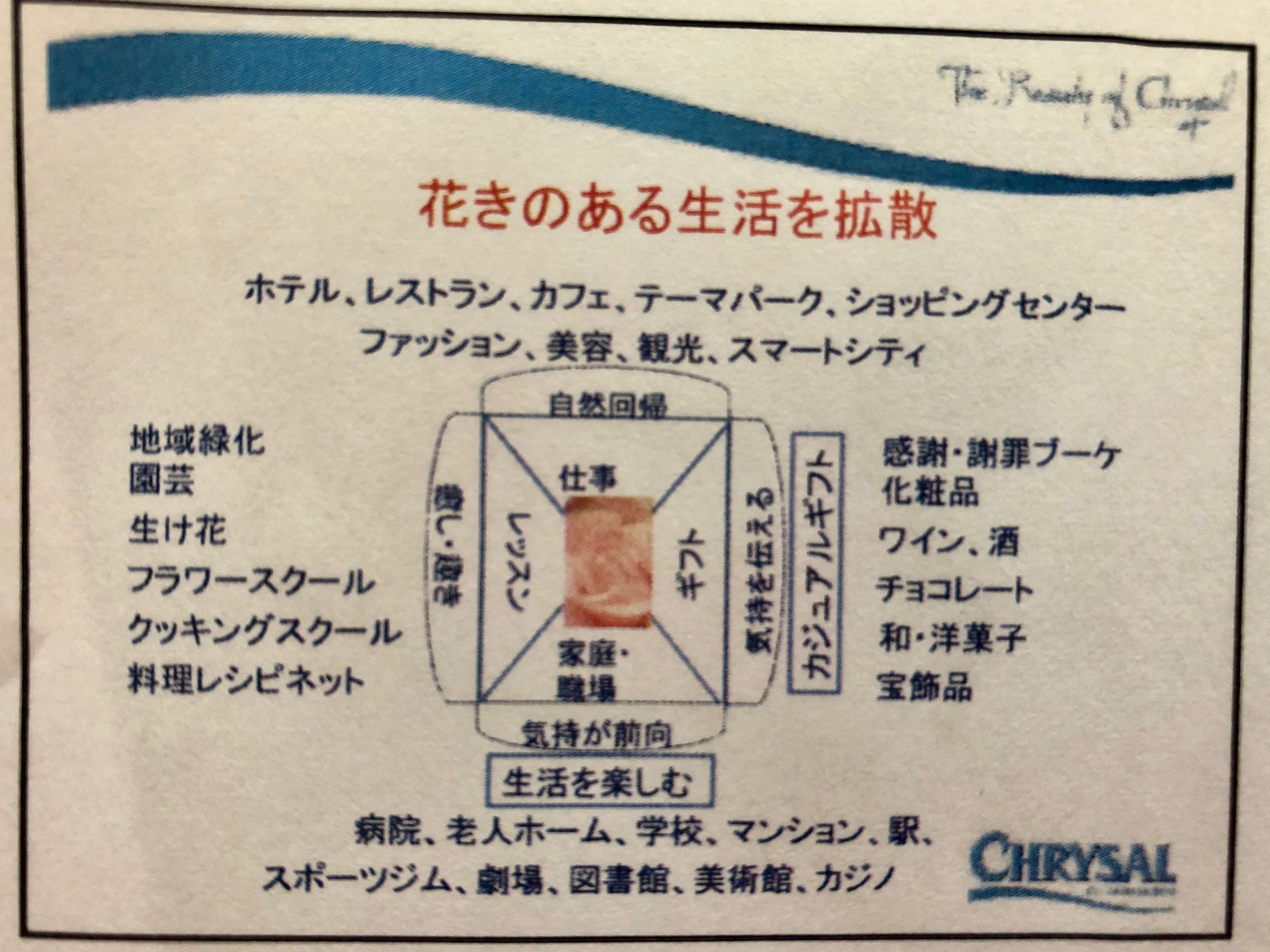

上図のように花を楽しむ生活の場は結構あります。

しかし、まだまだ必要不可欠な存在にはなってないなというのが実感です。

やはり、心身の健康のためにまた、経済効果のためにも、花や緑が欠かせないアイテムなんだということをもっと知ってもらうことが大事ですね。

大きなホテルや気の利いたレストランなどは生花やグリーンを上手に取り入れた空間を演出しているところもありますが、大多数のお店や施設、ホテル、学校など人が集まる場にフレッシュな花や緑はまだまだ手つかずというのが現実。

生花はランニングコストがかかるとか、緑は世話が大変とか、ハード面でのリスクばかり気にされるからかな。

花や緑を取り入れたほうがいいと分かっているけど取り組みきれない、、という意識の壁を超える説得力のあるデータや情報やその拡散が必要ということでしょうか。

ところで、花ってキレイという以外にどんなメリットがあるんでしょうか。

札幌の花屋さん、(株)花佳の薄木健友氏は「もっと花の香りに注目したほうがいい」と言います。

香りがいい花はたくさんあるのに、花屋さんで香りについてアピールして販売しているところを見たことがないと。

確かに。

花の香りはいいものですが、どちらかというと花の色形に付随するものとしての立ち位置。

もっと香りを前面に出した売り方があってもいいということで、カーネーション、チューリップ、バラなどで香りの種類やイメージの分類をしてみました。

その結果「お客さんは知らないから花の香りを意識していないだけ」ということに。

知っていれば意識するけど知らないままだと気づかないですよね。

花屋が香りをもっとアピールしてお客さんに花を紹介し続ければ、香りも花の重要な「ウリ」になる。

そのためには、わかりやすい花の香りのネーミングをつくり、香る花を新アイテムとして販売していくことが新しいパイにつながるのではないかとの提案でした。

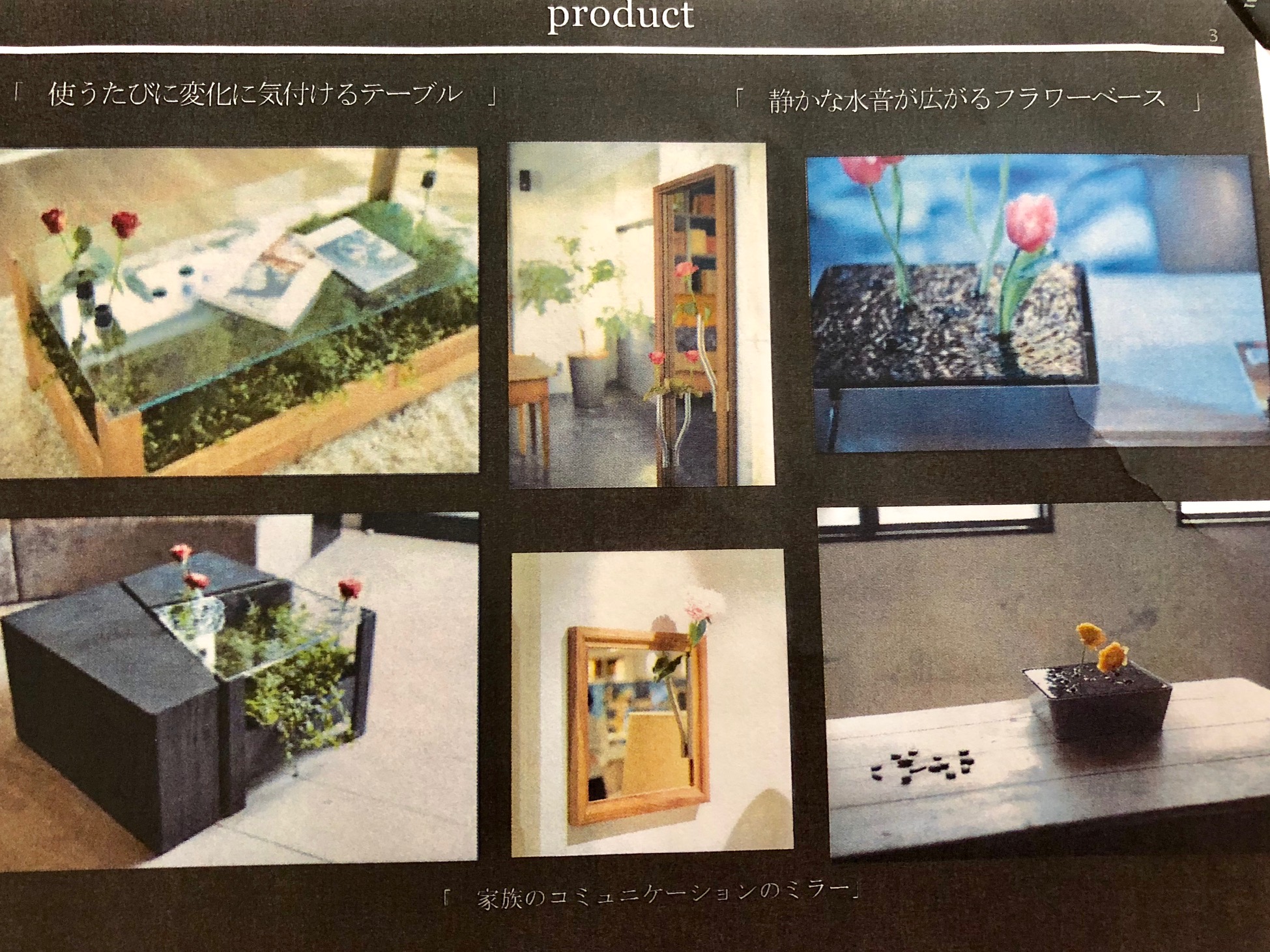

(株)パークコーポレーションの城本栄治氏(parkERs BrandCreator)は、住まいと花きとのかかわりを提案し続けています。

「ただ空間演出としての花飾りではなく、なくてはならないものとしての機能を持たせ、それによって意識の中に花や緑は生活の中に当然あるべきものという感覚が根付く」と城本さん。

「緑や花に機能を与えることによってニーズのアップにつなげる」という話の中で紹介された家具や姿見は、花を生けることができるようになっています。

鏡に自分を映すと同時に花も一緒に視界に入っているという仕掛け。

毎日鏡を見るたび花と自分が目に入ると、数か月後にはおそらく花と一緒の自分が写っていないと物足りなさを感じそうです。

ほかにも、毎日の生活の中に普通にあるということで、花や緑がなくてはならない存在と認識できていくようなアイデア家具など、「花を飾らなきゃ」というよりもフツーにあたりまえに「ある」というアプローチ。

日常を積み重ねるだけでいつのまにかなくてはならないものになる。。そういうの、いいですね。

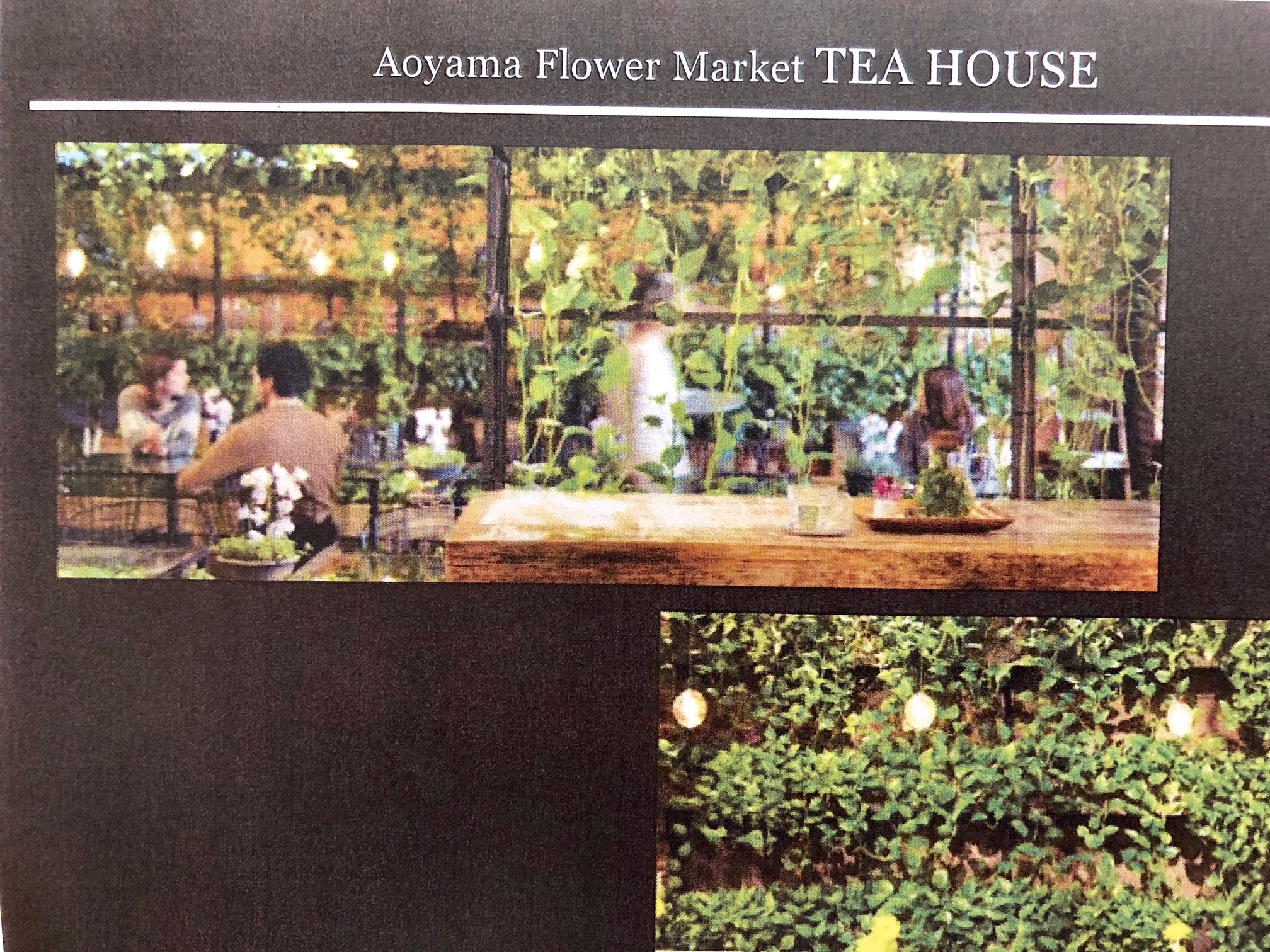

青山フラワーマーケットのカフェ、「ティーハウス」は植物による心地よさを知ったお客さんでいつも満員です。

お店のコンセプトが「花農家のビニルハウスの中でお茶を楽しむ」というだけあって、ふんだんに植物が。

テーブルの花は畝のように続いているイメージ。

花の手入れやいけかえにあまり手間をかけず、グリーンの成長を楽しめるような方法はオフィスや家庭にも応用できますね。

「エネルギーが弱くなった人にとって、花やグリーンは日々自分を整えるために必要です」と城本さん。

「衣食住ではないものはぜいたく品」ととらえられることが多かった花や緑ですが、どうやら反対かもという気持ちになってきました。

まず、人間の健康状態をよくすることによって「衣食住」にかける経済的余裕も生まれてくる気がします。

セミナーを終えて

疲労がもたらす自律神経の乱れから病気に至り、通院、入院を余儀なくされる生活。

それが続くと仕事もできなくなるし、経済的にも不自由に。

同時に医療費の増加と保険料の負担増による国家財政の危機。

「疲労回復」は日本を救うというわけで、それの一端を担うのが我が花き業界ということです。

大げさじゃなく、植物のもたらす効果をもっともっと知ってもらうことがまず大事ですね。

薄木さんが提案していましたが、「フラワーセラピーの勉強が花屋としても必要。もっとスタッフ教育に力を入れるべき」との話、同感です。

現実的には時間的、費用的に困難かと思うかもしれませんが、これから先のニーズに合わせた花屋の在り方として「花を売る」というよりも「花によってもたらされる何か」を提供できることを感じ取って実践できるかどうか。

一考の価値ありです。

海下さんからオリンピックに向けてのwelcome flowersについての話も納得。

東京都内の飲食店は約83000店。

ホテル・旅館業は約2000店。

もし、これらに1週間1000円の花を買ってもらって飾ってもらえたら。。単純に1週間に8500万円売り上げるわけです。

めちゃくちゃ流通が増えます。

海外から来たお客さんにも喜んでもらえるし、東京がひとつグレードアップすると思う。

もっともっと花や緑がもたらす効果について啓蒙していかねばと強く感じた2時間半でした~^^